信息订阅

信息订阅

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。面对世界政治经济格局的深刻复杂变化、新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,以及超乎寻常的困难挑战,北京坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力稳增长、抓改革、强创新、保民生、防风险,锐意进取、攻坚克难,经济社会发展取得新成效。

一、经济实力进一步增强,发展水平继续提升

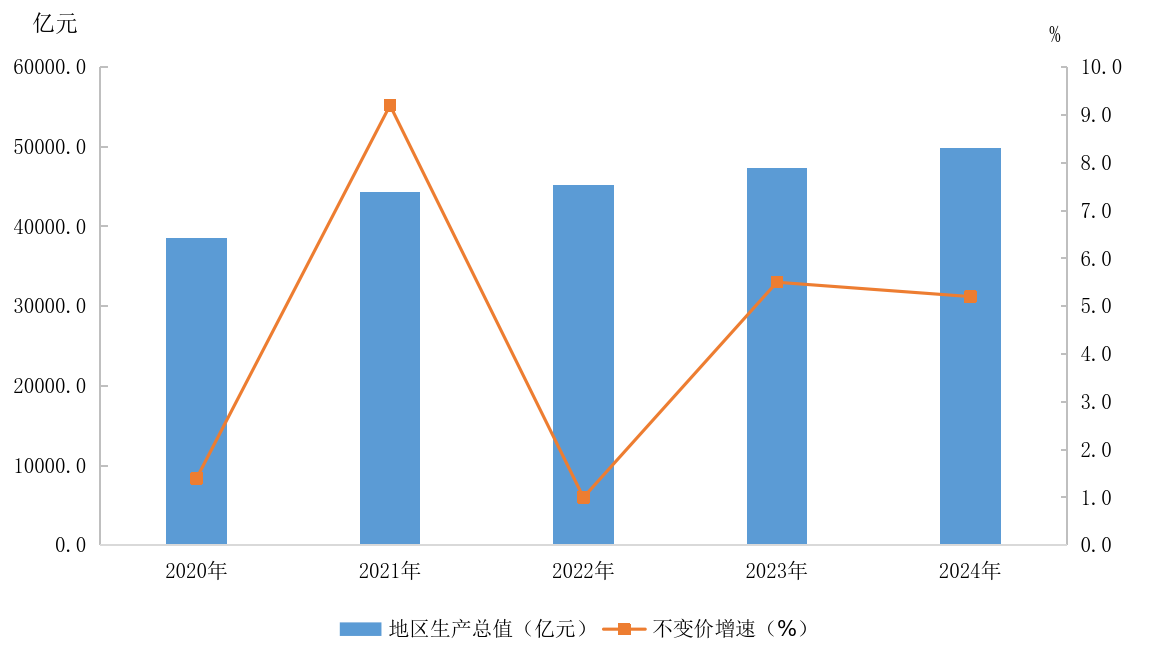

经济总量有望突破5万亿。2021年,全市地区生产总值迈上4万亿元新台阶,2024年接近5万亿元(4.98万亿元),“十四五”前四年,地区生产总值年均增长5.2%;今年以来,各项宏观政策效果加力释放,全市经济运行平稳向好,上半年实现地区生产总值25029.2亿元,同比增长5.5%,为完成年度目标奠定了坚实基础,全年有望突破5万亿元。

图1 2020年以来全市地区生产总值及增速情况

注:根据北京市第五次全国经济普查结果,并同步实施城镇居民自有住房服务核算方法改革,对地区生产总值相关历史数据进行了修订。

全市一般公共预算收入由2020年的5483.9亿元增加到2024年的6372.7亿元,今年1-8月为4528.8亿元,同比增长3.2%。财政支出主要投向公共事业和民生等领域,一般公共预算支出中用于科教文卫领域的支出占比保持在3成以上,社会保障和就业领域支出占比保持在1成以上。

发展质效继续提升。全市人均地区生产总值由2020年的17.6万元提高到2024年的22.8万元,保持省级地区最优水平。持续推动产业转型升级、技术与管理创新以及劳动力素质提升,社会劳动生产率从2020年的32.8万元/人提高到2024年的44.4万元/人,万元地区生产总值能耗、水耗等指标均保持全国领先水平。

二、现代化产业体系构筑新优势,新质生产力培育壮大

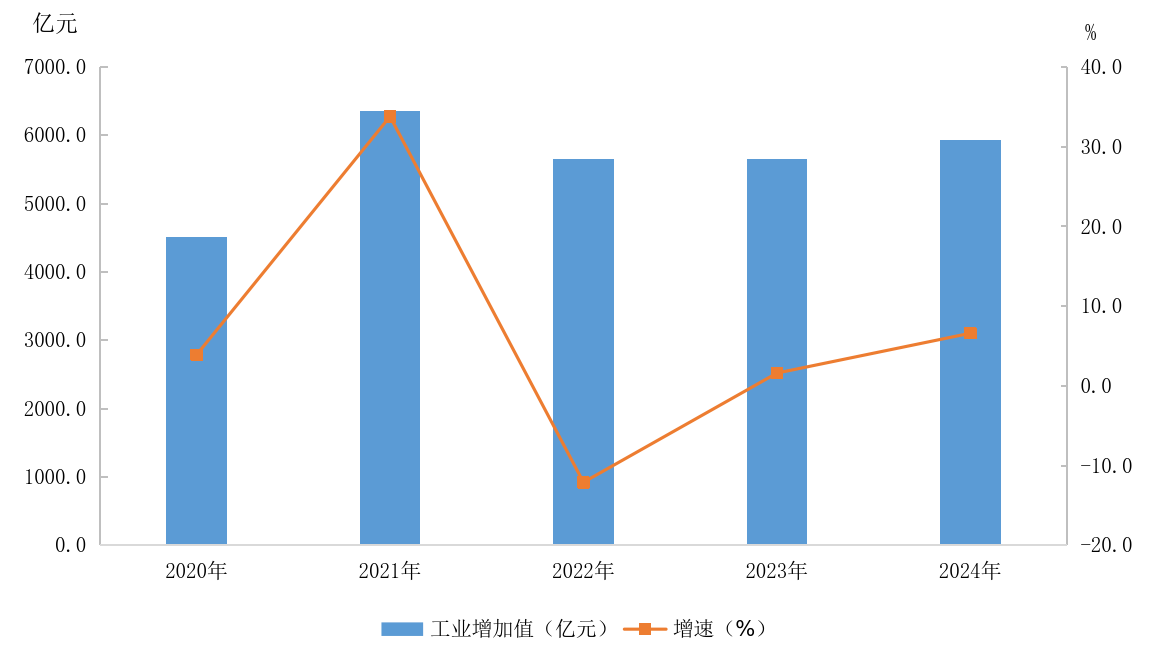

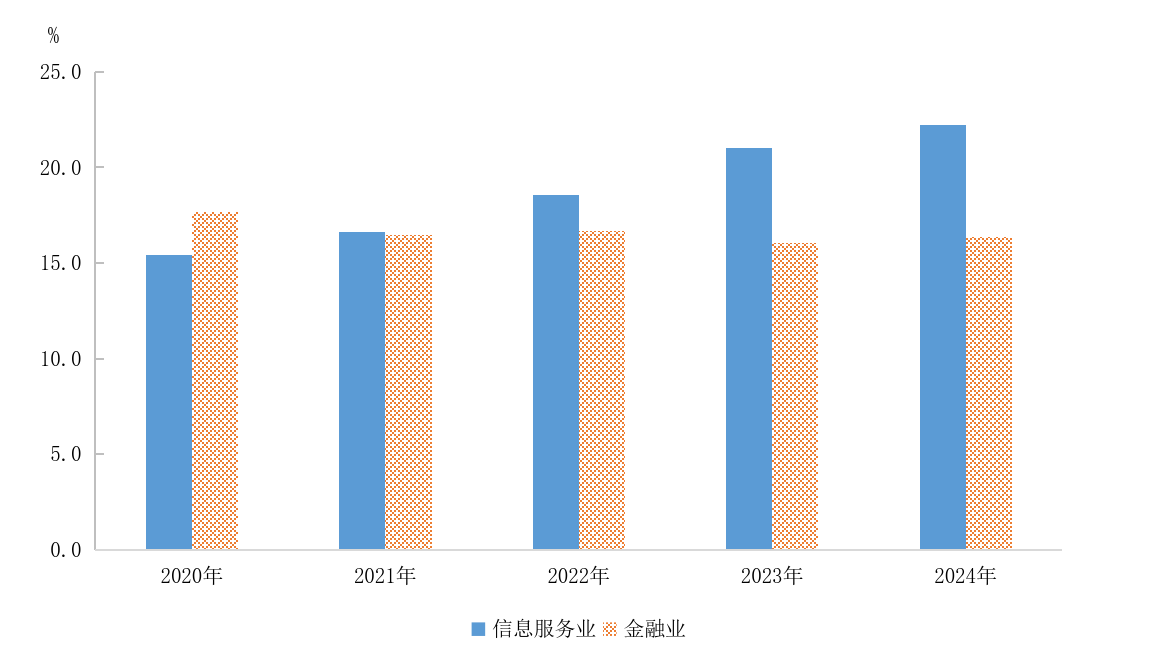

产业发展更趋高端化、智能化、绿色化。都市型现代农业加快发展,乡村振兴取得阶段性成果。稳定农业生产,保障首都“菜篮子”“米袋子”。加快推进农业中关村和“种业之都”建设,发布4项全国首创智慧农业应用场景成果,建设3个国家农业现代化示范区、16个国家级和市级现代农业产业园。加快农文旅融合,2024年乡村休闲旅游接待人次、收入较2020年分别增长21.8%和43.6%,今年上半年接待1123万人次,同比增长4.7%。美丽乡村建设提质增效,启动新一轮“百千工程”,完成绿化美化及风貌改造31万平方米,建成美丽庭院3100户,农村人居环境整治取得积极进展。深入落实农民增收20条措施,农村居民人均可支配收入提升至2024年的39856元,今年上半年同比增长6.1%。工业发展量质齐升,数智化转型步伐加快。“十四五”前四年,规模以上工业增加值年均增长4%,今年以来保持6%以上的较高水平。在新能源汽车、智能制造、集成电路等领域带动下,2024年汽车、电子行业增加值占规模以上工业的比重为31.4%,比2020年提高2.6个百分点,今年两个行业继续成为工业生产的主要支撑。“北京智造”发展进入快车道,建成10家产值过百亿的智慧工厂,培育149家先进级智能工厂,关键工序装备数控化率达90.2%,生产设备联网率达81.2%。绿色转型成效显著,2024年制造业单位增加值能耗为0.17吨标准煤/万元,比2020年下降30.8%,国家级绿色工厂达到161家,助力首都绿色发展。现代服务业成为压舱石,信息、金融优势凸显。2024年,信息服务业、金融业、科技服务业合计占全市地区生产总值的46%,比2020年提高5.2个百分点,今年上半年占比进一步提高至49.4%。随着AI等新动能加速发展,信息服务业超过金融业成为服务业第一大行业,信息技术服务、数字内容及相关服务、新型媒体服务发展迅速。

图2 2020年以来全市工业增加值及增速情况

图3 2020年以来全市信息服务业、金融业增加值占地区生产总值的比重

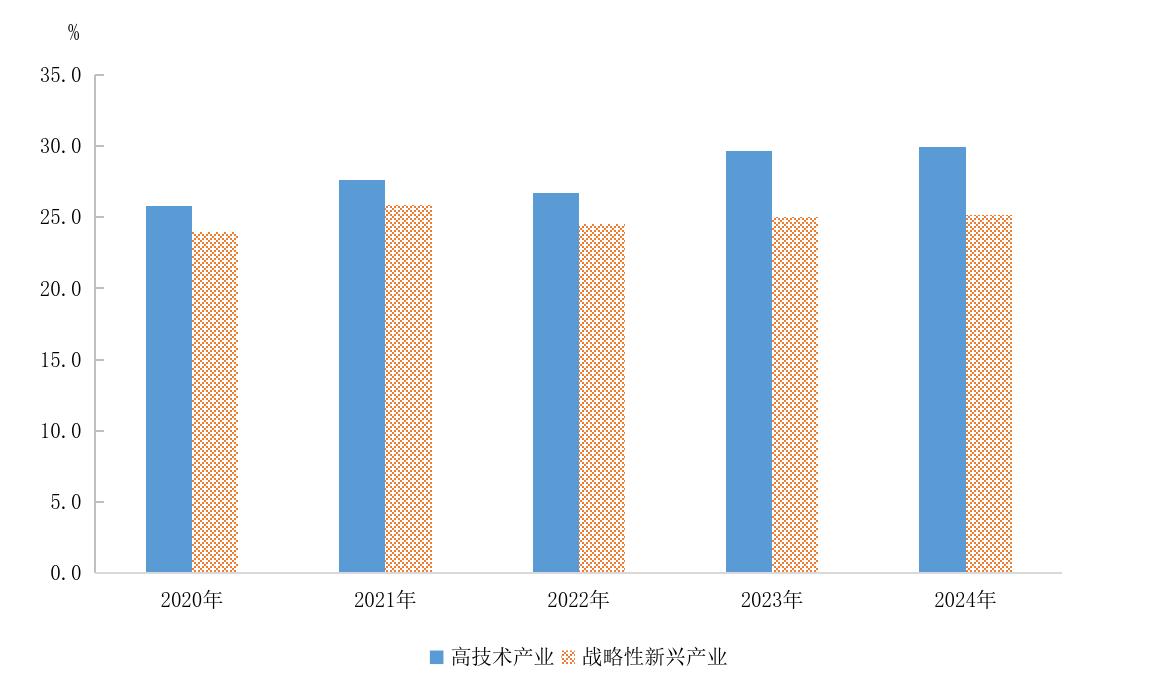

新质生产力蓄能成势。2024年全市高精尖产业增加值占地区生产总值的比重为33.1%,较2020年提高4.5个百分点。作为新质生产力的典型代表,高技术产业与战略性新兴产业表现活跃,2024年占全市地区生产总值的比重(30%和25.1%,二者有交叉)较2020年分别提高4.2个和1.1个百分点。集成电路、智能手机、新能源汽车、风力发电机组等高新技术产品产量较快增长,数字技术应用业、新一代信息技术产业等领域快速发展。数字经济展现蓬勃活力,持续推动全球数字经济标杆城市建设,“十四五”前四年全市数字经济增加值年均增长10.5%(按现价计算),其中数字经济核心产业增加值年均增长13.4%。今年上半年,数字经济规模继续扩大,数字经济增加值同比增长8.7%,其中核心产业增加值增长10.5%。未来产业布局初具雏形,先后出台《北京市促进未来产业创新发展实施方案》《北京市建立未来产业投入增长机制 促进未来产业发展的若干措施》等促进政策,前瞻布局量子科技、通用人工智能等23个未来产业。全球未来产业指数(GFII)城市榜单显示,北京位列全球第三,在先进通信、脑机接口与脑科学等领域具有明显优势。

图4 2020年以来高技术产业与战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重

三、科技创新实现新突破,创新产出成效显著

原始创新策源能力显著增强。截至2024年末,在京全国重点实验室累计达145家,占全国的28.2%,怀柔综合性科学中心已布局37个科技设施,朱雀三号、脑机接口等一批重大研发成果在京落地。2024年,北京431人次入选“高被引科学家”,连续两年居全球创新城市首位。

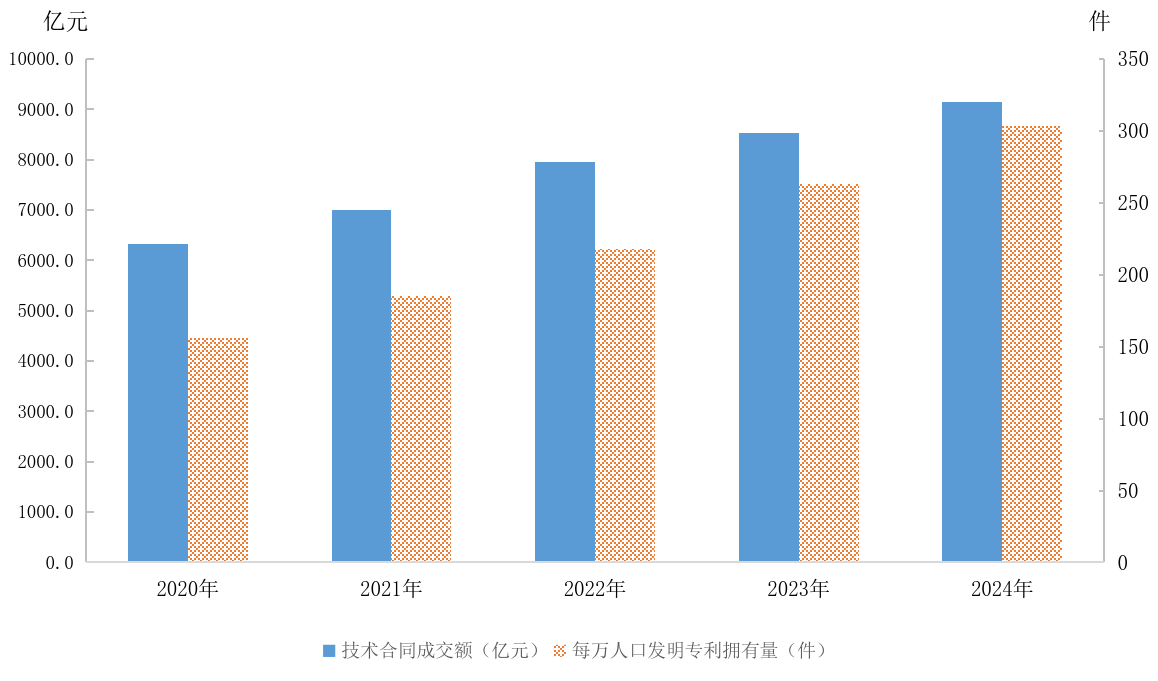

创新投入产出稳步增加。全社会R&D经费投入占地区生产总值的比重自2019年以来保持在6%左右,处于国际领先水平。2024年全市PCT专利申请量、每万人口发明专利拥有量较2020年分别增长45.9%和94.8%,每万人口高价值发明专利拥有量是2020年的2倍。技术合同成交总额近万亿元,是2020年的1.4倍,其中流向外省市占比保持在5成以上。今年上半年,全市每万人口发明专利拥有量增长12%,技术合同成交额增长5.9%,主要集中在航空航天、电子信息和现代交通领域。

图5 2020年以来全市技术合同成交额及每万人口发明专利拥有量

企业创新主体地位持续提升。“十四五”前四年,全市企业R&D经费投入年均增长9.7%,汽车、电子、信息等领域发挥主要带动作用。拥有独角兽企业115家,连续多年保持全国第一、世界前列,101家企业跻身全国科创企业500强,数量位列全国之首。科技企业影响力不断提升,2024胡润中国人工智能企业50强榜单中,北京有20家企业上榜,寒武纪、地平线、第四范式位于榜单前十;智谱华章、字节跳动、快手等企业持续加大大模型方向投入,陆续发布国产大模型,智谱华章GLM-4.5模型登顶全球开源模型权威榜单。

创新主平台、主阵地加快建设。出台推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干措施,中关村示范区规模(限额)以上重点企业技术收入占总收入的比重[1]保持在2成左右,今年以来技术收入保持1成左右增长,占总收入比重接近3成。“三城一区”强化创新与产业联动,重点高校、科研院所在“三城一区”布局,未来科学城胶原基生物材料创新联合体汇聚20余家企业和高校,突破胶原自组装等关键技术;区域内大中型重点企业研发费用占全市的比重接近7成。“十四五”前四年,“三城一区”规模以上工业和第三产业法人单位实现收入年均增长5.4%,今年1-7月增长10.1%。

四、改革开放激发新活力,新发展格局加快构建

坚定实施扩大内需战略。投资向优发力,有效投资比重提高,发挥稳增长关键作用,2024年建筑安装工程投资和设备购置投资占全市固定资产投资的比重合计达到58.3%,比2020年提高6.4个百分点。高技术产业投资保持活跃,在信息服务、电子及通讯设备制造等行业带动下,占比由9.5%提升至22.6%。今年以来设备购置投资增长超8成,高技术产业投资增长近6成。消费向新而行,居民人均消费支出由2020年的38903元增至2024年的49748元,其中2024年居民服务性消费占比为58.6%,较2020年提高2.9个百分点。市场总消费持续扩大,“十四五”前四年年均增长4.3%,其中服务性消费额增长7.6%,信息、交通、文化娱乐领域消费发挥重要带动作用。消费新业态、新模式蓬勃发展,2024年限额以上批发零售业、住宿餐饮业实现网上零售额占社会消费品零售总额的比重超过4成,限额以上便利店、超市和仓储会员店通过公共网络实现的零售额保持较快增长。

图6 2020年以来全市高技术产业投资占固定资产投资的比重

单位:%

图7 2020年以来全市限额以上批发零售业、住宿餐饮业实现

网上零售额占社会消费品零售总额的比重

单位:%

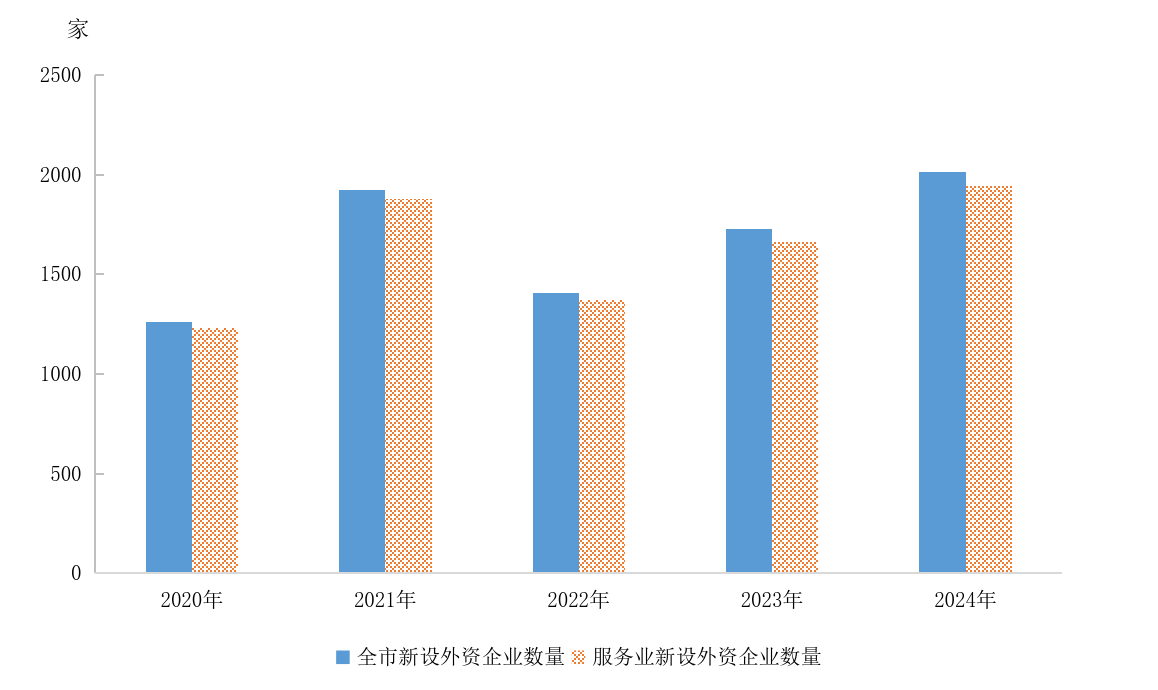

打造国内国际双循环的核心枢纽。对外贸易保持稳定,北京地区货物进出口总值连续三年超过3.6万亿元,机电产品、高新技术产品占出口总值的比重超过8成(二者有交叉),规模以上工业企业出口中,手机、集成电路、汽车等成为增长主力。实施跨境服务贸易负面清单管理制度,进一步扩大专业服务、金融、文化等领域市场准入,“十四五”前四年服务贸易年均增长9.4%。“两区”建设深入推进,围绕服务业扩大开放2.0方案和自贸试验区提升战略,扎实推进制度创新和高水平开放,先行先试打造“北京样板”。在全国率先实现外商投资企业全程网办,外商投资企业开办时间从2-3个月缩短至最快一天办结。2024年全市新设外资企业2012家,为近五年最多,较2020年增长近6成,服务业企业占比保持在96%以上。

图8 2020年以来全市新设外资企业数量

营商环境持续优化。连续八年迭代改革优化营商环境,实现市区政务服务24小时“自助办”全覆盖。“十四五”前四年新设企业年均超26万户,主要集中在科技服务业、商务服务业、批发和零售业等行业。持续擦亮“北京服务”品牌,2024年12345企业服务热线推出在线专业咨询、便利化延伸服务等13条具体措施,优化提升为企服务能力,各类惠企政策精准直达企业。营商环境优化有效激发了经营主体活力,世界500强榜单[2]北京上榜民营企业6家,居全国城市首位,涌现了京东、小米、美团等一批具有全球影响力的头部企业。“十四五”期间,工业和信息化部先后认定北京行业应用软件、生命科学等10余个中小企业特色产业集群,呈现规模不断扩大、集聚特征显现、优质要素集聚等发展趋势。截至2024年末,全市已累计认定“专精特新”企业10199家,数量较2020年增长超10倍;其中国家级专精特新“小巨人”企业1035家,增长近20倍,连续三年保持全国第一。

五、京津冀协同发展迈上新台阶,新空间布局持续优化

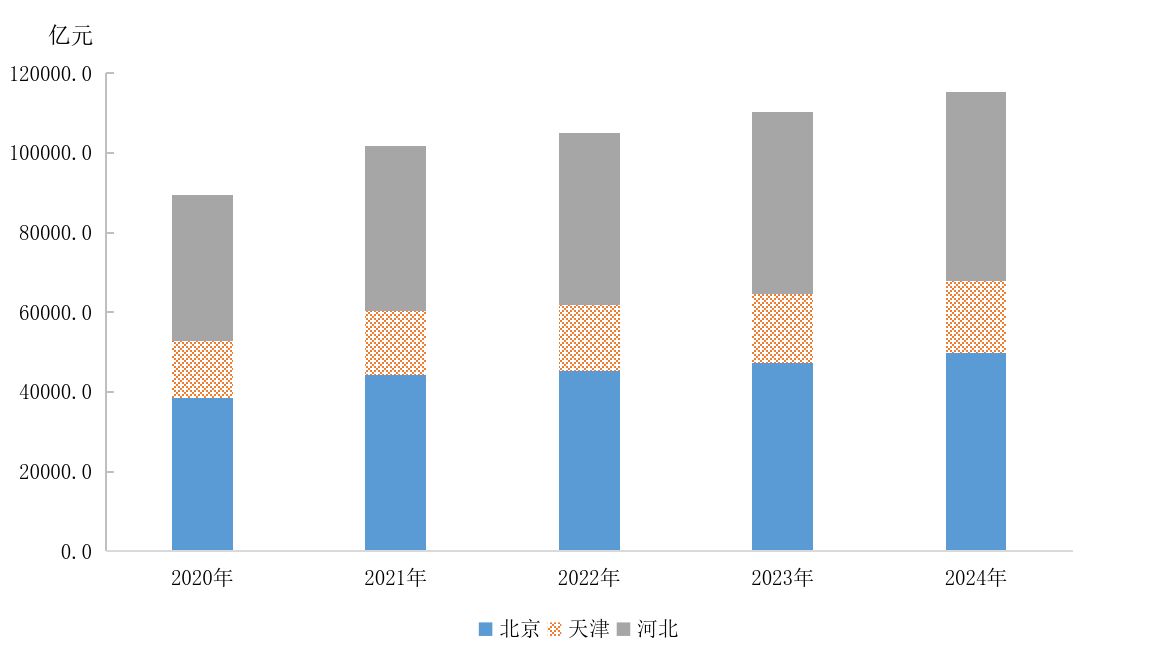

京津冀协同发展取得积极成效。京津冀区域地区生产总值于2021年超过10万亿元,2024年达11.5万亿元。协同创新和产业协作持续深化,2024年北京流向津冀技术合同成交额843.7亿元,是2020年的2.4倍,推动“六链五群”[3]产业布局落地,联合共建集成电路、新一代信息技术应用创新等5个国家先进制造业集群,三地规模以上法人单位在区域内跨省(市)设立分支机构突破万家,“十四五”前四年年均增长1成左右。京津冀主要城市1至1.5小时交通圈基本形成,教育交流合作多点开花,“一卡通行”、区域内就诊可直接享受医保报销待遇全面实现。今年上半年,三地通过铁路发送至其他两省市的旅客量增长7.4%,津冀参保人员占京外医保结算人次的比重超过3成。

图9 2020年以来京津冀区域地区生产总值

城市新空间格局不断优化。落实北京城市总体规划(2016年—2035年),推动城市功能、产业、人口合理布局。核心区有序疏解非首都功能,更加突出政务、文化功能,圆满完成一系列重大活动服务保障任务,着力打造北京历史文化“金名片”,2024年北京中轴线申遗成功,核心区世界文化遗产数量增至4项,占全市世界文化遗产总数的一半。中心城区在提升首都核心竞争力和全球影响力上发挥重要作用,金融业、信息服务业和科技服务业占全市相应行业的比重均超过8成,海淀区成为全国首个突破万亿的地市级区县。城市副中心所在的通州区积极对接中心城区功能和人口疏解,2024年人口总量和密度分别比2020年增加0.6万人和7人/平方公里,新落地央企、市属国企子公司20家,累计达171家。平原新城产业集聚发展,形成智能网联汽车、医药健康、智能制造与装备、集成电路等千亿级产业集群。生态涵养区作为首都重要的生态屏障,绿色发展成效显著,各区森林覆盖率均在48%以上,生态环境满意度稳居全市前列。

六、民生福祉达到新水平,城市更加和谐宜居

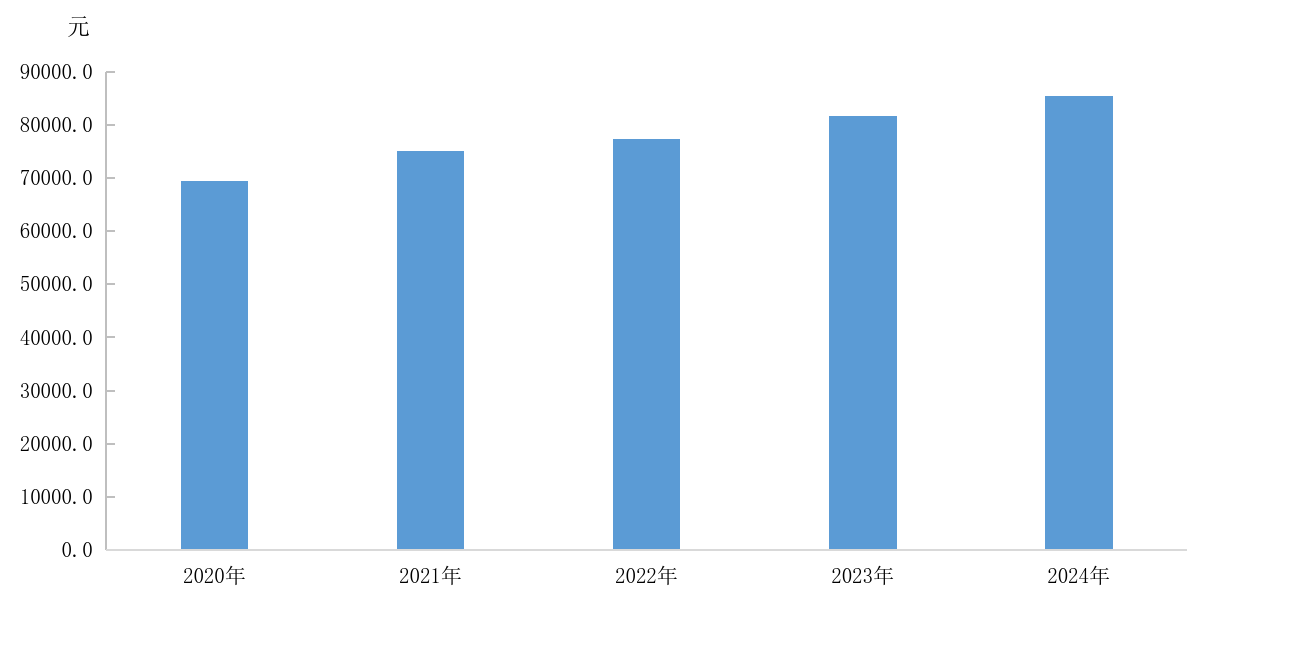

着力稳就业促增收。深入实施就业优先战略,聚焦高校毕业生、灵活就业人员等重点群体精准施策。城镇调查失业率均值保持在5%的预期目标以内,全市居民人均可支配收入由2020年的6.9万元提升至2024年的8.5万元。在惠农政策带动下,农村居民收入增长持续快于城镇居民,城乡居民收入比由2020年的2.51降至2.32,连续七年呈缩小态势。今年上半年,就业形势保持平稳,城镇调查失业率均值为4.1%,全市居民人均可支配收入同比增长4.8%,农村居民收入增长快于城镇居民1.5个百分点。

图10 2020年以来全市居民人均可支配收入

公共服务体系更加完善。推进健康北京建设,2024年末医疗卫生机构实有床位14.1万张、卫生技术人员34.5万人,分别比2020年末增加1.4万张和4.1万人。扩大社会保障覆盖面,参加企业职工基本养老、失业和工伤保险分别为1829.4万人、1437.4万人和1388.1万人,比2020年末均增加100万人以上。出台加强“老老人”服务保障若干措施,累计建成养老助餐点2666家,覆盖超9成的城乡社区、450余万人。加强“小小孩”照护服务,提供普惠性托位超3.1万个,适龄儿童入园率和普惠率均达到94%。

城市治理更加精细智慧。积极推进智慧城市建设,以推进智慧交通、智慧医疗、智慧城管等建设为示范,数据基础设施、智慧应用设施等建设加快。全市已建成5G基站超14万个,每万人拥有基站数全国第一,高级别自动驾驶示范区完成600平方公里设施智能化部署。城市建设投资力度不断加大,“十四五”前四年全市基础设施投资占固定资产投资的比重保持在2成以上,其中,交通运输领域占基础设施投资的比重超过3成,公共服务业占比超过2成,能源领域占比接近1成;今年1-8月基础设施投资增长5.2%,有力促进了城市建设、公共服务水平提升和民生改善。深入落实接诉即办工作条例,建立“每月一题”机制,针对房产证难办等70余个共性问题展开专项治理。2024年12345市民服务热线诉求解决率96.7%、满意率97%,比2020年分别提高10.8个、7.3个百分点。

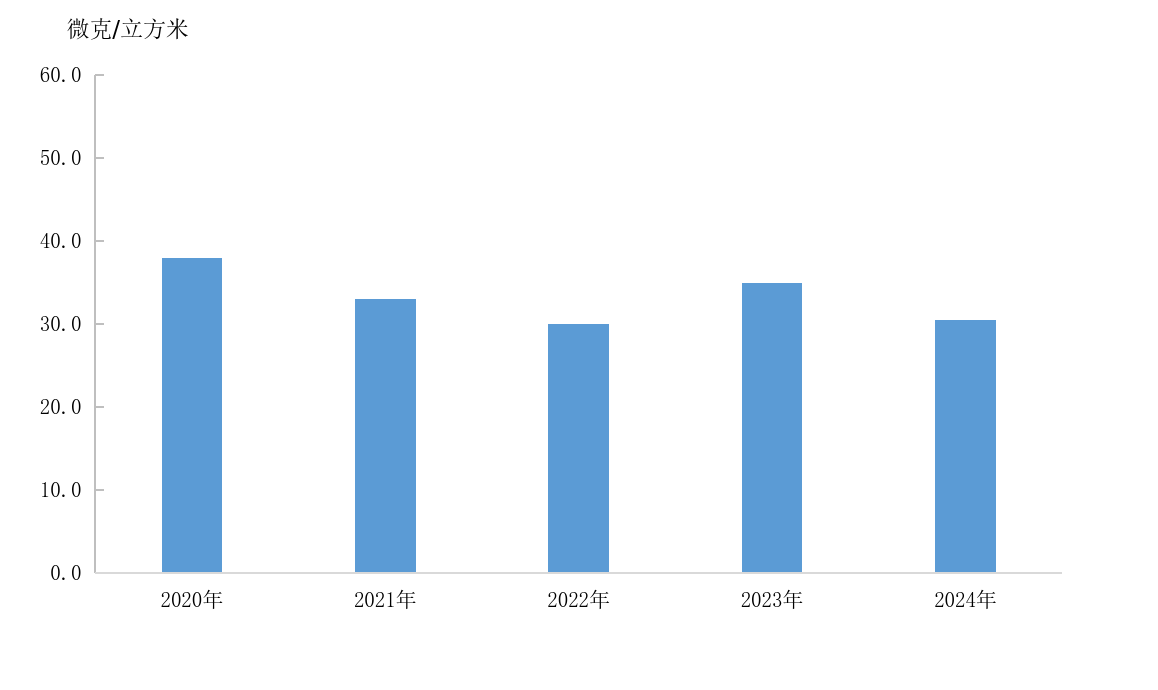

着力改善生态环境。持续深化“0.1微克”行动,细颗粒物(PM2.5)年均浓度由2020年的38微克/立方米下降至2024年的30.5微克/立方米,连续四年稳定达标,今年1-8月细颗粒物(PM2.5)平均浓度(25.6微克/立方米)继续下降。建成全域国家森林城市和“千园之城”,2024年全市森林覆盖率(44.95%)比2020年提高0.55个百分点,城市绿化覆盖率(49.84%)比2020年提高0.88个百分点。大力推进水环境治理,黑臭水体、劣五类水体动态清除,平原地区地下水位连续九年回升。同时,北京创新先行,印发全国首个花园城市专项规划,全市公园总数达到1100个,公园绿地500米服务半径覆盖率超过90%。

图11 2020年以来全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度

回顾“十四五”,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,全市上下顶住压力、迎难而上、砥砺前行,城市经济实力、科技实力、综合竞争力继续提升,居民获得感、幸福感、安全感不断增强。“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年,是百年变局加速演进、高质量发展进入深化拓展期的重要阶段,北京将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记对北京重要讲话精神,加强“四个中心”功能建设,深化“五子”联动服务和融入新发展格局,加快培育和发展新质生产力,持续推动经济社会高质量发展,向着率先基本实现社会主义现代化迈出坚实步伐。

注:

[1]2023年中关村示范区统计范围调整为在中关村国家自主创新示范区内注册的规模(限额)以上六类企业法人单位。

[2]2025年7月美国《财富》杂志发布世界500强企业排行榜。

[3]“六链五群”中的“六链”是指氢能、新能源和智能网联汽车、生物医药、网络安全和工业互联网、高端仪器设备和工业母机、机器人产业链;“五群”是指集成电路、新一代信息技术应用创新、生命健康、电力装备、安全应急装备产业集群。