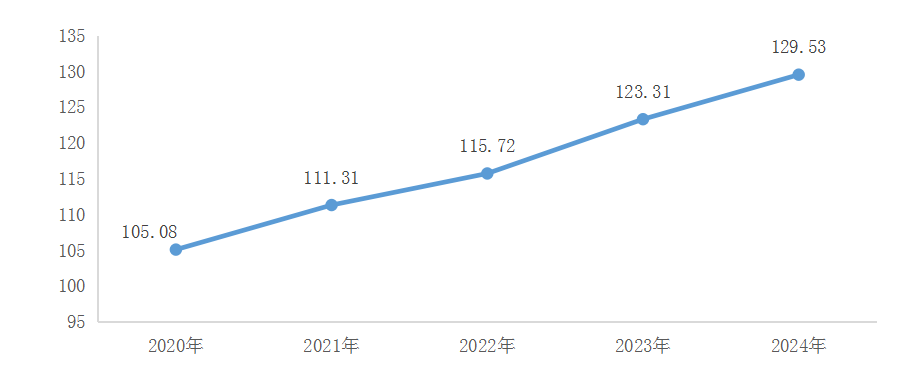

“十四五”以来,按照《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年—2035年)》,全市把全国文化中心建设摆在新时代首都发展的突出位置,坚持以文惠民、以文兴业,全国文化中心建设在文化引领、文化传承、文化生态、文化创新、文化影响各领域协同发展,取得明显成效。“十四五”时期,全国文化中心建设监测总指数[1]呈稳步上升趋势,2024年总指数为129.53,较2023年提高6.22,较2020年提高24.47。

图1 全国文化中心建设监测总指数情况

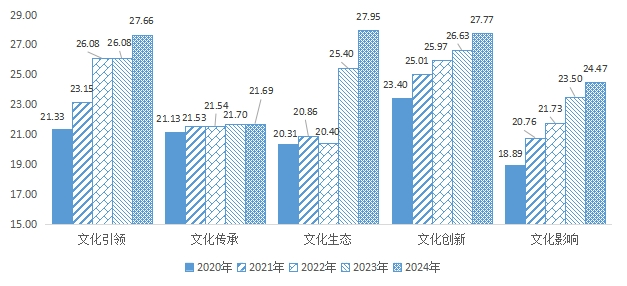

图2 全国文化中心建设监测分指数情况

文化引领领域,2024年指数为27.66,较2020年提高6.33,思想根基持续夯实,文化示范引领作用彰显。北京深入开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动,线上线下参与人数达4000万余人次,思想建设扎实推进;13部作品入围中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”奖,首次覆盖全部8个门类,入选作品数量在全国名列第一,文化精品竞相绽放;市民公共行为文明指数连年提升,实名注册志愿者人数占常住人口比例稳步增长,公共文明建设提质增效。

文化传承领域,2024年指数为21.69,较2020年提高0.56,文化遗产保护取得实效,文化传承与利用稳步前行。2024年北京中轴线申遗成功,完成考古调查431项,开展考古勘探289项和考古发掘95项,新宫遗址、金中都光源里遗址列为“考古中国”重大项目重要进展,历史文化名城保护工作取得重要成果;文物单位开发文创产品销售额较2020年实现较大增长,“北京非遗焕新购”非遗项目产品销售总额突破6000万元;联合腾讯等机构创新启动“数字打更人”项目,文化传承利用工作创新开展。

文化生态领域,2024年指数为27.95,较2020年提高7.64,公共文化服务显著提升,文化生态实现跨越式发展。全市人均拥有公共图书馆藏书数量、每万人实体书店数量和人均公共文化服务设施建筑面积较2020年均有提高,一刻钟公共文化服务圈基本形成;营业性演出观众、博物馆参观人数和电影观影人数较2020年均有增长,社会参与程度总体提升;2021-2024年,北京出台多项文化中心建设相关的地方性法规和政策文件,涵盖网信、文化旅游、广电、文化事业产业等各方面,文化发展保障体系更加健全。

文化创新领域,2024年指数为27.77,较2020年提高4.37,人才、科技支撑有力,文化创新动力和活力持续迸发。2024年万人发明专利拥有量303.5件,较2020年提高94.8%,稳居全国首位,人才实力持续增强;文化新业态[2]企业营业收入占全市文化企业营业收入的比重为70.7%,较2020年提高12.4个百分点,国家文化和科技融合示范基地数量居全国之首,科技强势赋能。

文化影响领域,2024年指数为24.47,较2020年提高5.58,文化产业快速发展,文化影响稳步扩大。2024年全市规模以上文化企业营业收入同比增长6.7%;第七届“中国网络文学+”大会总浏览量较上届增加17.1%;入选国家对外文化贸易“千帆出海”行动计划项目数量位居全国前列,国内外文化影响力不断提升。

注:

[1]本报告以2018年为基期,采用综合指数法测算总指数和分指数,2018年总指数为100,文化引领、文化传承、文化生态、文化创新、文化影响五个领域分指数分别为20。报告中所有数据均未作机械调整。

[2] 文化新业态指新业态特征明显的16个行业小类:广播电视集成播控,互联网搜索服务,互联网其他信息服务,数字出版,其他文化艺术业,动漫、游戏数字内容服务,互联网游戏服务,多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发,增值电信文化服务,其他文化数字内容服务,互联网广告服务,互联网文化娱乐平台,版权和文化软件服务,娱乐用智能无人飞行器制造,可穿戴智能文化设备制造,其他智能文化消费设备制造。