京津冀协同发展是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。2014年以来,京津冀三地深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神,紧密围绕《京津冀协同发展规划纲要》和各阶段重点任务推动工作,区域经济总量不断跃上新台阶,协同发展持续纵深推进,居民获得感幸福感进一步增强。

一、持续稳增长,经济总量连跃新台阶

经济总量再上新台阶。11年来,京津冀区域经济总量连跨6个万亿元台阶,2024年区域地区生产总值为11.5万亿元,按现价计算,是2013年的2.1倍;三地分别为49843.1亿元、18024.3亿元和47526.9亿元,按不变价格计算,同比分别增长5.2%、5.1%和5.4%,三地增速均超全国。

图1 2013-2024年京津冀地区生产总值

单位:亿元

注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年京津冀区域地区生产总值修订为110225.5亿元(三地修订结果合计数)。2024年为初步核算数,下同。

三产比重提高到近7成。京津冀三次产业构成由2013年的6.2∶35.7∶58.1变化为2024年的4.3∶26.8∶68.9,第三产业比重提高10.8个百分点。其中,北京第三产业占比保持在8成以上,天津占比超6成,河北提升最快(为53.7%),三地比重比2013年分别提高5.8个、9.8个和12.7个百分点。高端产业快速发展,北京、天津高技术制造业增加值占规模以上工业的比重分别为32.3%和14.8%,比2014年[1]提高11.5个和2.5个百分点;河北高新技术产业增加值占规模以上工业的比重为22.3%,比2013年提高10.5个百分点;区域服务业增加值接近8万亿元,其中,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业占地区生产总值的比重比2013年分别提高2.1个和7.0个百分点。

图2 2013年和2024年京津冀区域三次产业比重

二、打好组合拳,双轮驱动助推协同发展

协同创新增强动力。京津冀国家技术创新中心提质增效,天津中心实体化运营,雄安中心正式启动运行,积极构建京津冀科技成果共享库和技术产权交易联合发布机制,不断完善科技成果转化“供需清单式”对接机制,2024年,北京流向津冀技术合同成交额达843.7亿元,同比增长12.7%。

产业协作凝聚合力。自2023年5月《京津冀产业协同发展实施方案》印发以来,三地持续推动“六链五群”产业布局落地见效,已培育京津冀安全应急装备集群、京津冀新一代信息技术应用创新集群等共7个国家先进制造业集群和30多个省(市)级集群,智能网联新能源汽车科技生态港加速建设,依托北京顺义、天津武清、河北廊坊三地园区,打造1小时汽车零部件配套圈;截至2024年底,京津冀·沧州生物医药产业园吸引天津医药集团等国内外60余家知名医药企业入驻;首批京津冀“机器人+”产业园挂牌,依托天津南开智能制造产业园等5个园区开展成果转化等合作。三地规模以上法人单位在区域内跨省设立分支机构[2]近万家,其中北京在津冀设立分支机构占京外分支机构的13.3%,比2013年提高1.3个百分点,租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等现代服务业分支机构占比超4成。

三、示范区先行,重点区域建设与承接同步推进

北京城市副中心建设成果斐然。2024年,北京城市副中心所在的通州区实现地区生产总值1508.1亿元,按现价计算,是2013年的2.56倍。自北京城市副中心启动建设以来,连续五年保持千亿级投资强度,节点工程有序建设,北京城市副中心站综合交通枢纽主体工程基本完工,枢纽周边“两横四纵”路网雏形显现。加大力度引育企业,高新技术企业数量突破1200家,2024年新落地央企二三级总部、市属国企子公司20家,累计达171家。截至2024年底,运河商务区累计注册企业1.8万家,占全区企业总数近1成。

雄安新区拔节生长。截至2024年底,雄安新区开发面积覆盖超200平方公里,总建筑面积5000多万平方米,4790多栋楼宇拔地而起。不断构建创新场景,建成科创中心、中试基地、软创街区等10余个创新平台载体,智能网联、智慧能源、机器人创新中心等27栋主题楼宇签约企业400余家。首批向雄安新区疏解的北京非首都功能项目进展顺利,第二批4家疏解央企的总部项目已全部完成土地出让,中国卫星网络集团在雄安新区启动办公;截至2024年底,央企在新区设立各类机构超300家,相关疏解及配套服务单位近2万人在雄安参加职工医疗保险。

滨海新区发展量质齐升。滨海新区持续导入首都产业项目,中国资源循环集团正式落地中新天津生态城, 2024年引进疏解非首都功能资源落地项目111个、新设机构551家,总投资759.67亿元。“六链五群”建设成效显著,南港120万吨/年乙烯等一批百亿级产业链项目投产,中电科蓝天产业园启动建设。主动对接北京科技创新资源,形成8个中试基地为支撑的产品研发和技术转化平台。滨海—中关村科技园累计注册企业数量超过5800家,北京来津企业数量占比超20%。

四、协同惠民生,稳步增进民生福祉

居民收入稳步增加。2024年,京津冀三地全体居民人均可支配收入分别为85415元、53581元和34665元,与2013年相比,年均名义增速分别为6.9%、6.7%和7.8%。其中,城镇居民人均可支配收入年均名义分别增长6.9%、6.5%和6.8%,农村居民人均可支配收入分别增长8.0%、7.1%和8.3%,均快于城镇居民,三地城乡居民收入比值比2013年分别缩小0.29、0.13和0.35。

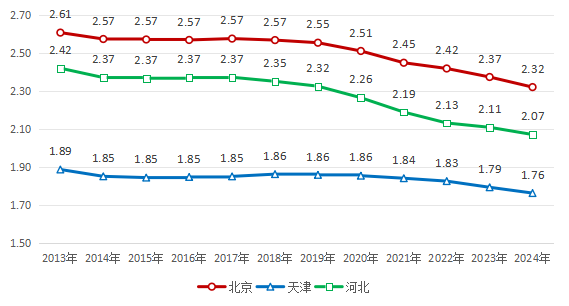

图3 2013-2024年京津冀三地城乡居民收入比值

生态环境联防联治。持续构建京津冀区域“大生态”格局,三地空气质量稳中有升,2024年北京PM2.5年均浓度为30.5微克/立方米,连续四年稳定达到国家空气质量二级标准,优良天数达到有监测记录以来的最高值(290天),天津和河北PM2.5年均浓度达38.1微克/立方米和37.8微克/立方米,三地均比2013年下降超6成。强化重点流域协同保护,天津近岸海域水质优良比例达到72.6%,河北近岸海域水质优良比例达到99.2%,为近年来最好水平。

跨界路网越织越密。轨道建设不断提速,截至2024年底,区域内高铁运营里程达2669公里,怀兴城际铁路廊兴段开通运营,廊坊前往大兴国际机场的时间缩短至15分钟;京津城际亦庄站试运营,日均客流量超2300人次。继续拓展公路网络,厂通路建成通车,从大厂到北京副中心核心区距离缩短5公里,日均通行量1.1万余辆;京蔚高速公路全线贯通,北京至张家口蔚县通行时间由3小时缩短至2小时以内,涿鹿县与北京实现1小时通达。

教育医疗合作走深走实。京津冀教育交流合作多点开花,截至2024年9月,246所京津优质中小学幼儿园与河北370所学校开展跨省办学合作,深入开展教师、校(园)长挂职交流、互访互学等活动。医疗服务体系建设不断加强,京津冀医疗机构互认项目数已达90项,其中,京津440家与河北474家医疗机构实现60项检验结果互认,北京协和医院、天坛医院等京津115家医院与河北省内2976家医院接入河北远程医疗平台,开展服务10余万人次。

2014年以来,京津冀区域经济总量不断扩大,重点领域加速协同,重点区域稳步建设,协同发展持续向纵深推进,居民生活水平稳步提高。下阶段,三地将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢牵住疏解非首都功能这个“牛鼻子”,高标准高质量建设好“新两翼”,促进重点区域高质量发展,强化协同创新和产业协作,持续增进民生福祉,推动京津冀协同发展迈向更高水平。

注:

[1]天津自2014年开始高技术制造业统计。

[2]指规模以上法人单位下属产业活动单位(分支机构、派出机构、分公司、分部、分厂、分店等)。